Sud pontino: a Terracina l'intreccio tra camorra, politici e imprenditori locali

Lo studio delle mafie e dei contesti in cui la criminalità organizzata si riproduce è un campo in cui il concetto di zona grigia è ampiamente utilizzato. In particolare, per mettere in evidenza l’ambito di connivenza e scambio reciproco tra potere mafioso e sistemi politici ed economici. Un insieme di comportamenti, spesso non qualificati come mafiosi, che si avvantaggiano sfruttando vuoti normativi, illegalità diffuse e debolezze istituzionali. La zona grigia, quindi, è lo spazio in cui prendono forma le relazioni tra mafia e pezzi della società, della politica e dell’economia.

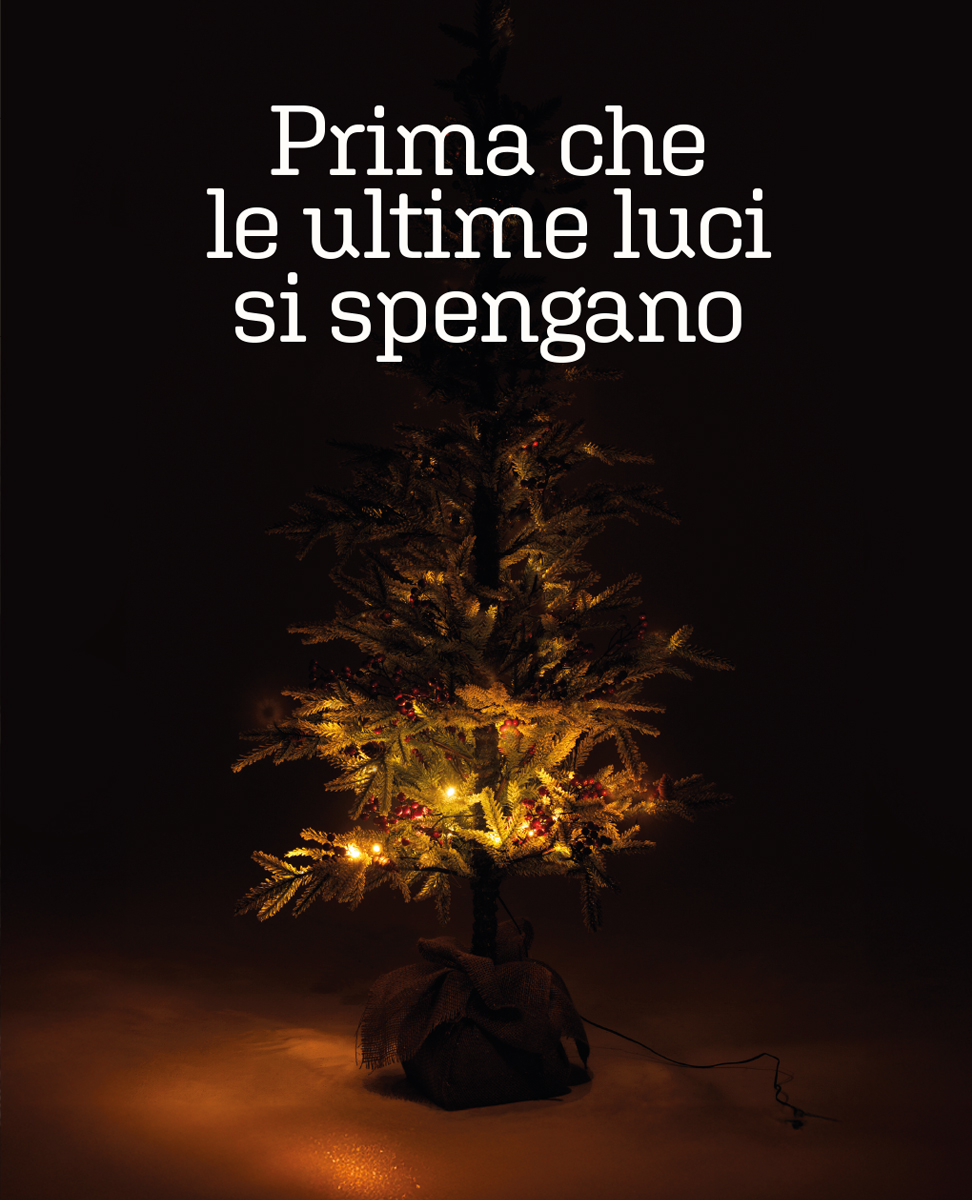

Fatti, numeri, storie, inchieste, opinioni, reportage.

Per rimettere in gioco un futuro che sembra già scritto

Ogni sabato la raccolta degli articoli della settimana, per non perdere neanche una notizia.

Ogni prima domenica del mese un approfondimento speciale, per saperne di più e stupire gli amici al bar

Ogni terza domenica del mese, CapoMondi, la rassegna stampa estera a cura di Libera Internazionale

La tua donazione ci servirà a mantenere il sito accessibile a tutti

Mafie ● Resistenze

Mafie ● Resistenze